第二节 地理教师专业化发展的核心

关键词:◆专业化发展 ◆核心内容 ◆发展特征

一、地理教师专业化发展的核心内容

教什么、教谁、怎么教和教的如何,是关乎教学的核心问题,基于此,地理教师的PCK主要由地理教学的统领性观念、学生理解的知识、教学策略的知识、效果反馈的知识构成。

(一)地理教学的统领性观念

地理教学的统领性观念是关于地理学科的性质、关于学生学习哪些重要内容的知识或观念,包括地理核心概念与基本原理、地理思想方法、对学生今后学习和发展最有价值的知识、地理教师的地理信念四种成份。

1.地理核心概念与基本原理

地理核心概念是对某一类零碎的地理事实所具有的共同规律的描述,对于组织及领会这类地理事实起决定作用。由于地理学所关注的是人与环境在特定地点和位置的相互作用,位置、形势、相互作用、空间分布和差别等就构成了地理的核心概念。地理基本原理是对地球表层中发生的宏观尺度的现象、过程、机制和变化规律的解释,包括地球表面差异性的原理、区位选择的原理、人地关系的原理、地理分析的基本方法性原理等。地理核心概念与基本原理形式简洁但内涵深刻,具有宽泛的包容力、能揭示或反映学科本质、能架构或支撑起学科、能提供教与学的框架等特征。只有以地理核心概念与基本原理来统摄教学,学生才能在较短时间内学习到更多的地理知识,更好的组织与领会地理旧知,相对理解地理的本质,学到有价值的地理。

2.地理思想方法

地理思想方法是人们观察周围环境、了解人类自身、处理人类与环境关系的科学理念和能力。地理思想可概括为三组,第一组是表达世界的方式,包括地图的思想、大尺度天气图的思想和地理信息系统(GIS)的思想;第二组用以解决人与环境之间的联系,其中,人地协调、因地制宜、可持续发展等观点已成为塑造并将继续塑造人类与环境关系的核心思想;第三组强调地方之间的联系,其中,地方综合、区域差异、地方之间的相互依赖性、尺度之间的相互依赖性等观点已成为帮助人们将世界看成是一个相互联系的模块的基本理念。地理方法是学习与研究地理的策略性知识,包括区域比较、区域综合分析、地理实验或观测、地理考查或调查、地理文献研究、地理畅想论证、地理思辨研究、地理建模规划、地图法、3S技术等方法。地理思想方法是与地理内容相分离的更普遍的思维模式,只有引领学生去探索、感悟、想像和反思隐藏在地理内容里的思想方法,学生才能获取到观察世界和理解世界,甚至改变世界的地理思维范式和行为模式。

3.对学生今后学习和发展最有价值的知识

地理教育为今日和未来世界培养活跃而又负责任的公民所必需,因此,现代公民必备的地理素养知识就成为对学生今后学习和发展最有价值的地理知识。地理素养是指一个人由训练和实践而获得的地理知识、地理技能、地理能力、地理意识、地理情感等要素的有机构成与综合反映,具体表现为一个人的地理科学素养、人文素养和技术素养。地理教学应遵循“感知—理解—运用-内化-人格化”的层级发展规律,引导学生掌握地理基础知识与基本技能,提升地理综合能力,涵养地理意识与审美情趣,以养成学生未来公民必备的地理素养。

4.地理教师的地理信念

地理教师的统领性观念受其地理信念制约。地理信念是对地理的看法与观念,包括地理是什么、从哪里来、有什么用、如何判断地理的真、学生应该如何学习地理等,它涉及到地理教师对地理的学科性质、学科目标、学习过程、学习结果的理解与认知。如果将地理看作是一门方志之学,就会偏好让学生通过读书本、画重点、背条条的方式进行“仓储式”学习;如果重学科体系轻人地关系,忽视学生的情感体验、道德修养和人格养成,就会单纯强调基础知识和基本技能的训练;如果意识到地理是一门集自然理性、人文理性和哲学理性于一体的学科,就会在教学中突出地理的空间性与过程性,强调要素联系与人地关系,关注人的生活和人的发展,追求“以地为生、人地协调、持续发展”的地理文化。[1]

(二)关于学生理解的知识

地理教师的PCK是帮助学生有效学习地理的知识,它要求教师首先要充分了解和掌握学生的文化背景、先前知识和生活经验。正是如此,地理教师的PCK很大程度上包含着关于学生理解的知识,尤其是当强调以学生的有意义学习而不是机械学习为教学目标时, 教师这方面的知识尤显重要。

1.学生对于特定课题已经知道了什么

研究表明,若新学习的课题与学生原有认知结构毫无关系,学生就不会产生学习兴趣;只有引导学生回忆与特定课题相关的旧经验并明确其对新任务的针对性,才有助于激活恰当的心理图式,发挥以知引知的功能,因此,学生对于特定课题已经知道了什么,是解决地理教学逻辑起点的关键。教学实践中,教师在教授特定课题前首先要了解学生,包括学生的年龄、性别、动机、已有知识经验、学习能力等;在了解的基础上,再进一步分析大多数学生对该课题的理解程度与错误概念,最可能误解、犯错的地方,特殊的学生会如何理解等,以便对学生的认知前提做出合理评估。在此基础上,教师才能遵循量力性原则,对教材进行深度、广度、高度的适当改造,将特定课题的学习难度置于学生最近发展区的第二水平,让学生在适度压力下产生学习心向。

2.学生可能的认知路径

地理学习活动是既有结果又有过程的有机整体,就结果而言,其最终目的是要获取关于“人与环境在特定地点和位置相互作用”的地理思维,而地理思维的形成又需要通过“它在哪里,它是什么样子的,它为什么在那里,它是什么时候发生的,它产生了什么作用,怎样使它有利于人类和自然环境”[2]的过程展开,这是一个“实践—认识(理论)—实践”的模式(规律),也是学生地理学习可能的认知路径。比如,在讲“水循环”一课时,如果教师能够引导学生通过观察和揭示水循环的科学原理,让学生建构起水循环给人类社会提供了关于调蓄水源、节约水源、区域间调配工程等的基本理念和思想工具,学生就会从广阔的视角来思考地理问题,建构起关于“人与环境的联系、地方之间的联系、人与地方的联系”的地理思维,这种地理思维有助于提高学生观察周围环境、了解人类自身和处理人地关系的能力。

3.学生对于特定课题的理解和误解

学生的素质与经历不同,对于特定课题的看法也不同,具体表现为两点。一是认为特定课题容易或是难懂。比如,对于“城市的空间结构”课题,生活在大城市的学生是很容易理解的,而生活在集镇或小县城又很少到过中等以上城市的学生就很难理解。二是对特定课题的典型误解。地理规律、地理原理、地理方法都包含诸多规则性知识,这些规则具有一定的普适性和类推性,如“大河的河口处一般会形成河口三角洲”,但是并不是所有的规则都能套用到任何对应的特殊事象中,如刚果河的河口就没有形成这样的三角洲,如果学生简单的用地理一般规则去套用特定课题的特殊事象,就可能出现对特定课题的典型误解。因此,教师在实施教学前必须明了学生对于特定课题的理解和误解,一方面便于采用纠正性或补偿性的方法,缩小特定课题与学生经验的认知空隙;另一方面也可以利用学生对于特定课题的典型误解创设情境,引发学生探究一般规则与特殊事象间辩证关系的好奇心,这是培养学生地理思维、发展地理能力的重点领域。

(三)关于教学策略的知识

教学策略的知识是关于教学意图实施方案的知识,是教师为达成教学目的与完成教学任务,组织与调控教学活动而进行的谋划,主要有教学内容组织与呈现的方式、教学活动的设计与顺序安排、为使不同类型的学生克服共同的困难所采取的策略等。

1.教学内容组织与呈现的方式

教学内容组织与呈现方式的知识是关于教材和其他可用于特定课题教学的各种媒体和材料的知识,包括特定课题所要达成的目标以及为达成这些目标需要选择哪些课程内容,如何在横向和纵向上组织这些内容及呈现顺序等。学生学习效率的高低、接受信息的质与量,很大程度上取决于该知识,它能帮助学生对于某一内容的混乱降到最低。比如,对于“地球的运动”课题,教师应紧扣“分析地球运动的地理意义”这一课程标准来设计教学目标和选择教学材料,这样可以避免教师任意施教和学生混乱学习;还要注意在探明新旧知识间、上下位知识间联系的基础上,通过先行组织者策略帮助学生将知识综合贯通、比较分类和逐级分化,以强化知识间的内在逻辑意义。比如,可通过模象式的先行组织者建立地球运动与太阳直射点的回归运动之间的联系,再通过解释性的先行组织者建立黄赤交角与地球运动地理意义之间的联系,然后通过比较性的先行组织者归纳正午太阳高度变化与昼夜长短变化的规律,最后通过思考线索式的先行组织者将“地球的运动”初中旧知与高中新知的内在逻辑关系建立图式,帮助学生形成稳定的、可辨别的和可利用的认知结构。

2.教学活动的设计与顺序安排

教学活动的设计与顺序安排是在统筹考虑课程知识与学生理解的基础上,对教学环节的顺序及师生双边活动作出的系统安排。地理科学世界与学生生活世界的连接,必然要求地理教学是一种以经验为基础的教育,教学活动的设计与顺序安排应以“4W”( where, what,why,how),即“在哪里、有什么、为什么、怎么办”为基本范式:从现时生活中选择典型且具有生成性的经验创设充满智慧刺激的情境,让学生在情境中自行探索发现,形成对自然界种种现象的自发概念,再通过教师的中介作用把自发概念提升到科学概念的高度,然后通过“由扶到放、逐渐放手”的练习活动,让学生在知识的泛化与分化中进一步明晰新知的本质要素,学会分析与解决问题的技能与方法。比如,对于“地球的运动”这节课,教师就可以通过问题聚焦策略将教学目标与教学内容整合起来,通过创建面向完整任务的问题情境,让学生介入到发现和解决生活问题的活动中展开学习。

今年暑假,杭州人(120°E,30°N)小张去新疆旅游,这期间经历了不少有意思的事情:1.在乌鲁木齐机场(88°E,44°N)一下飞机,小张立即被当时的黄昏美景惊呆了,便不假思索的打开手机,向家里妻子分享此刻的激动心情,可妻子却关心的说:“时间不早了,要注意休息。”这是为什么?2.考虑到明天的行程,小张想计算一下明天的日出时刻,你能帮小张计算一下吗?3.小张记得杭州现在大约应是18:50日落,那么,杭州的昼长应该比乌鲁木齐长还是短呢?4.旅途中,小张发现当地太阳能热水器的安装角度比杭州的要高些,你能计算一下乌鲁木齐在夏至前后太阳能热水器安装的最佳角度吗?

上述案例中的问题聚焦策略面向完整任务而非聚焦片断技能,巧妙的将地球运动的地理意义融合到面向生活的问题情境中,既有助于迅速激荡起学生对于地理事物的好奇心、敏感性和探索兴趣,也有助于学生形成将单独的或者孤立的知识与技能整合到完整任务中去的地理思想方法。

3.为使不同类型的学生克服共同的困难所采取的策略

以学生为主体的现代教学要求教师的作用更多表现为帮助学生选择适宜的学习策略,以确保不同类型的学生能够克服共同的困难而积极主动的学习。教师必须意识到,学习策略的选择必须基于学科内容和教学任务,必须能够激发并维持学生的学习动机和学习投入。对于地理概念、原理知识的教学,教师要注意结合学生的认知水平,通过运用特定的、具体的例子或案例进行精细讲解,这有助于大多数学生对知识的理解与掌握;考虑到学生认知水平与认知风格的差异,教师还需采用纠正性或补偿性的方法,如改变内容的呈现方式、使用替代形式(如图画或言词)、额外的学习资源(游戏和模仿)、活动(小组讨论、实习经验)等多样化教学,以避开学生的缺点,加强学生的优点;针对女生虽擅长表达却不善于归纳概括的认知特点,教师还要有意识的补短,引导女生通过构建“知识树”、“思维导图”来提高其综合概括的能力,针对男生虽擅长空间推理却粗心马虎的特点,还要帮助他们养成阅读分析和整理笔记的习惯。

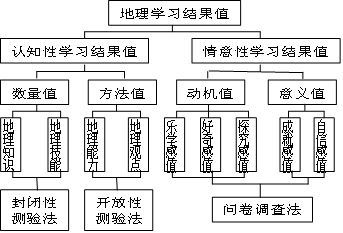

(四)效果反馈的知识

效果反馈的知识是指教师对学生的学习结果进行评测,并根据评测结果做出后续教学决策,以推动学生持续学习的知识,包括评价理念的确立、评价维度的确定、评价工具与方式的选择等。从评价理念上讲,地理学习效果的评价与反馈应着眼学习结果的增值,关注学生地理认知与地理情意的纵向发展状况,而不是仅仅关注分数与成绩的结果。从评价维度上看,地理学习结果值应是反映地理认知的数量值、方法值与反映地理情意的意义值、动机值所构成的综合体(见图9-3)。数量值可进一步细化为地理知识值与地理技能值;方法值可进一步细化为地理能力值与地理观点值;动机值可进一步细化为地理乐学感值、地理好奇感值和地理探究感值;意义值可进一步细化为地理学习成就感值与地理学习自信感值。对于数量值的增长情况,可采用一般封闭性问题进行纸笔测验法的量化评价;对于方法值,宜采用开放性问题进行质性评价;对于意义值与动机值,则通过调查问卷法进行。

图9-3 地理学习结果构成图

综合而言,地理PCK结构中,地理教学的统领性观念在教学决策中起“观念地图”的作用,学生理解的知识是教学的逻辑起点,教学策略的知识在于设计教学过程,效果反馈的知识与前面三类知识都相互关联,通过校正教学过程的偏差,以确保地理学习结果的增值,地理有效教学是这四类知识综合作用的结果。

二、地理教师PCK发展的发展特征

(一)具有个体建构性与社会学习性

PCK是地理教师独特的学科教学知识,具有个体性、情境性、缄默性等个体建构性特征。尽管如此,这并不意味着PCK是地理教师所固有的个体性知识,因而是不能被观察学习或模仿学习的,大多数情境下,PCK可以和个人特征相分离,经过其他教师的学习、理解、转化、实践、评价与反思,为其他教师所拥有。这就启示我们,地理教师PCK的形成既来源于教师的反思性实践,也来自于教师的社会性学习,如与同事的经验交流、有组织的教学观摩和在职培训等。如果将优秀地理教师在教学实践中积累的PCK进行整理、保存和广泛传播,将大大缩短职前教师与职后教师、新手教师与优秀教师专业水平上的差距。

(二)呈现动态立体化发展

PCK是伴随着地理教师的专业化发展而发展的,呈现动态立体化发展特征。所谓动态,是指随着教师专业化的逐步成熟,地理教师的PCK也呈现出由少变多、从点到面、由单一到多元的螺旋上升态势;所谓立体,是指PCK的四类要素是相互嵌套、相互影响的,四者交融的部分越大,就说明教师的PCK结构越完善,教育实践智慧越丰富。这就启示我们,要想成为PCK结构完善的地理教师,首先要在明确PCK构成要素的基础上,不断追问与反思自己的PCK结构现状,然后在清楚不同要素知识形成的来源、过程及相互作用的基础上,通过有针对性的学习、实践、培训与反思,建构与重构自己的PCK结构。

(三)各要素发展具有不平衡性

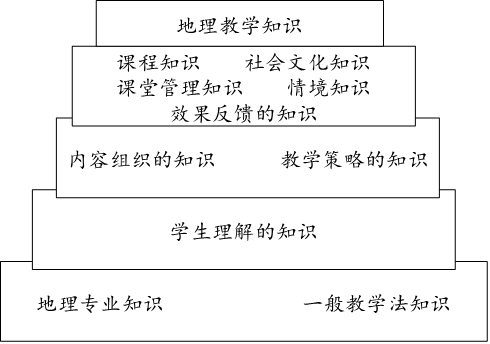

地理教师PCK各要素的发展并非齐头并进、均衡发展的,而是随着教师专业化发展的不同阶段有所侧重。教师专业化发展一般会经历从教前关注、求生关注、任务关注和发展关注四个阶段。[3] “从教前关注”阶段的职前教师,其关注点主要在于学习地理专业知识和一般教学法知识,然而,地理专业知识与中学地理教材知识并不存在明确的对应关系,地理教师的PCK也不是地理专业知识与一般教学法知识的简单相加,因而其PCK结构尚处于离散、割裂状态。“求生关注”阶段的新手教师,其关注点主要在于教材知识本身,尽快熟悉教材将决定着他是否能够作为一名教师而“幸存”下来,其PCK结构开始由点到面,逐步走向地理专业知识与一般教学法知识的融合。“任务关注”阶段的成手教师,其关注点主要在于“教师教”,即在目前教学情境下如何正常的完成教学任务,其PCK结构开始转向地理专业知识、一般教学法知识、学生理解的知识、内容组织的知识、教学策略的知识的多样融合。“发展关注”阶段的优秀教师,其关注点开始从追求“教会”学生向“会教”学生转变,即开始从“学生学”的视角考虑教学,其PCK结构呈向多元立体化,除了更加突出学生理解的知识外,还融入了效果反馈的知识、情境的知识、课程的知识、社会文化的知识、课堂管理的知识等。

图9-4 地理教师PCK发展的层级关系模型图

地理教师PCK发展的层级关系模型图启示我们,高一层次的地理教学知识是在吸收与借鉴低一层次的地理教学知识的基础上建构的,这种建构不仅有量的增加,更有质的飞跃。因此,依据地理教师PCK发展的层级关系特征,从职前培养、入职教育及在职培训一体化的视角设置地理教师教育培训课程,以不断丰富、改进和完善地理教师的PCK结构,这将是地理教师专业化发展的重中之重。对于“从教前关注”阶段的职前教师,其PCK结构的改进应从调整课程门类和结构,加强案例研讨、教学观摩与实践课程的比重入手;对于“生存关注”阶段的教师,其PCK结构的改进应从加强“学生理解的知识”、“内容组织的知识”和“教学策略的知识”及其之间的相互作用入手;对于“任务关注”阶段的教师,除了进一步加强“学生理解的知识”外,通过地理课程知识、地理思想史知识的学习,建立统帅地理教学的“统领性观念”尤显重要。

参考文献:

1.孙式彦.以地为生——陈尔寿先生的执着追求[J].地理教学,2012(19):7.

2.国际地理联合会地理教育委员会著,冯以浤译.地理教育国际宪章[J].地理学报,1993(4):290.

3.Fuller·F.&Brown ,O.Becoming a teacher.In K.Ryan(Ed). Teacher Education (The 74th yearbook of the study of education).Chicago.IL:University of Chicago Press,1975.